| 텅 빈 마음에 빛이 생기나니 |

| 아침 햇살이 작은 창에 비쳐들면 어둑하던 방 안이 밝아지면서 환한 빛줄기 속에 부유(浮遊)하는 먼지들이 보인다. 어둠 속에서는 숨어서 보이지 않았던 것이다. 우리 마음도 지혜의 밝은 빛이 비추지 않으면 어두컴컴한 무지 속에 탐욕과 아집이 도둑처럼 숨어 살아도 알아차리지 못한다. 그래서 자기 내면은 보지 못하고 바깥세상만 보는 사람들은 마음을 헐떡이며 한사코 세상을 원망하여 스스로 불행해지고 만다. 조선시대 홍귀달(洪貴達)은 남산 기슭에 단칸의 작은 초옥(草屋), 허백정(虛白亭)을 짓고 살면서 텅 빈 마음을 길상(吉祥)한 빛으로 채웠다. |

|

허백정은 나의 벗 홍겸선(洪兼善)이 지은 정자이다. “어찌하여 허백(虛白)1)이란 편액을 걸었는가?” “장자(莊子)의 말을 취한 것이다.” “우리 유가(儒家)의 말을 취하지 않고 허황한 노장(老莊)의 말을 취한 것은 무슨 까닭인가?” “허령(虛靈)하여 어둡지 않아서 모든 이치를 다 갖춘다2)는 것과 방 안이 텅 비어 환한 빛이 생기면 길상(吉祥)이 와서 모인다는 것은 말은 비록 달라도 뜻은 같다.” “그렇다면 어찌하여 밝다 하지 않고 환하다 하였는가?” “텅 비면 빛나고 빛나면 밝음이 생기니, 밝음과 환함은 같은데 환함은 밝음의 극치이다.”

“방 안이 텅 비어 환하다는 의미를 정자에다 써도 되는가?” “정자는 남산 기슭, 높은 솔숲 위에 걸터앉아 있어, 북쪽으로 성곽을 바라보면 저자거리가 눈 아래 다 모여들고 동쪽으로 교외를 바라보면 수십 리 들판이 아득히 펼쳐져 있다. 그 지세는 높고 넓으며 전망이 끝없이 틔었으니, 허백이란 이름을 붙여도 명실(名實)이 상부(相符)하지 않은가? 저 창살 사이로 빛이 들어와서 고요하고 밝으며 티끌과 먼지가 머물지 않아, 외물(外物)이 나를 귀찮게 하지 못하는 것은 방 안이 비고 밝은 것이요, 하늘의 빛은 아래로 비치고 땅의 기운은 위로 솟아올라 한밤중에 맑은 이슬로 엉겨 이른 아침에 구름도 아니고 안개도 아니면서 흐릿한 공기 중에 떠서 움직이는 것은 정자가 텅 비어 환한 것이다. 나의 마음이 텅 비어 환할 수 있다면 방에 있건 정자에 있건 무슨 상관이 있겠는가?”

어떤 사람이 물었다. “정자가 텅 비어 환한 것은 참으로 좋고 그대가 찬양한 것도 옳다. 그러나 이른 아침 흐릿한 공기가 열려 해가 솟고 구름이 개면 아지랑이, 먼지와 같이 생물이 숨으로 불어 만드는 것3)이 가득 몰려와 일일이 응접할 겨를이 없을 터이니, 마음이 밖으로 치달려 호연지기(浩然之氣)를 구속하게 되지 않을 수 있겠소?” “아니오. 내 마음이 본래 텅 비어 있음에 만상(萬象) 또한 이 텅 빈 가운데 포함(包涵)되어 참된 본체에 조금도 영향을 주지 않습니다. 도(道)는 텅 빈 곳에 모이니, 텅 비면서 가득 차고 가득 차고도 실(實)하면, 나의 마음이 곧 천지의 조화와 하나로 어우러진다오. 그렇게 되면 그 텅 빔은 한갓 텅 비고 마는 게 아니고 그 환함은 한갓 환하고 마는 게 아니라 이로 말미암아 천지가 만물을 화육(化育)하는 데에도 참여할 수 있을4) 것이오.”

옛날에 춘추시대 비심(裨諶)은 야외에서 생각하면 좋은 계책이 잘 떠오르고 도회에서는 그렇지 못하였다.5) 지금 군(君)이 정자에 있으면 육감(六鑑)6) 때문에 혼란하지 않고 공무 때문에 번민하지 않아 마음이 안정되고 고요하고 평안하고 깊어져서7) 그칠 곳을 알 수 있을 것이다. 그리하여 정심(正心)하고 수신(修身)하여 제가(齊家), 치국(治國), 평천하(平天下)까지도 미칠 수 있을 터이니, 명덕(明德)의 길상(吉祥)이 됨이 어찌 크지 않겠는가! 그렇다면 이 정자는 어찌 한갓 술을 마시며 웃고 얘기하는 곳일 뿐이겠으며, 책을 읽고 시를 읊는 곳일 뿐이겠는가! 허백을 잘 지켜서 마침내 군자의 큰일을 이루는 데까지 이를 날이 멀지 않을 것이다. 경숙은 기문을 쓰노라.

1)《장자(莊子)》<양생주(養生主)>에 “저 방의 빈틈을 보건대 거기로부터 빛이 들어와 빈 방이 환해지니 길상(吉祥)이 모인다.[瞻彼闋者, 虛室生白, 吉祥止止]” 한 데서 온 말이다.

2) 허령(虛靈)하여…갖춘다 : 《대학장구(大學章句)》에 주자(朱子)는 명덕(明德)을 마음의 밝은 본체로 보고 “명덕은 사람이 하늘로부터 얻어서 허령하여 어둡지 않아서 뭇 이치를 갖추고서 만사에 응하는 것이다.[明德者, 人之所得乎天而虛靈不昧以具衆理而應萬事者也.]” 하였다.

3)《장자(莊子)》<소요유(逍遙游)>에 “아지랑이와 먼지는 생물이 서로 숨을 불어주는 것이다.[野馬也塵埃也, 生物之以息相吹也.]” 하였다.

4) 천지가…있을 : 《중용장구(中庸章句)》 22장에 “오직 천하에 지극히 성실한 이라야 자기 성품을 다할 수 있으니, 자기 성품을 다하면 능히 사람의 성품을 다할 것이요, 사람의 성품을 다하면 물(物)의 성품을 다할 것이요, 물의 성품을 다하면 천지(天地)의 화육(化育)을 도울 것이요, 천지의 화육을 도우면 천지에 참여하게 될 것이다. [惟天下至誠, 爲能盡其性. 能盡其性, 則能盡人之性; 能盡人之性, 則能盡物之性; 能盡物之性, 則可以贊天地之化育; 可以贊天地之化育, 則可以與天地參矣.]” 하였다.

5) 비심(裨諶)은…못하였다 : 비심은 춘추시대 정(鄭)나라 대부(大夫)인데 계획을 잘 세웠다. 그런데 그는 사람이 없는 야외에 나가면 좋은 계책이 생각나고, 도시에서는 그렇지 못했다. 그래서 재상인 정자산(鄭子産)이 중대한 일이 있으면 그에게 수레를 타고 야외에 가서 계책을 생각하게 했다고 한다. 《左傳 襄公 31年》

6) 육감(六鑑) : 안(眼), 이(耳), 비(鼻), 설(舌), 신(身), 의(意) 여섯 감각 기관의 작용을 비추어 본다는 뜻이다. 여기서는 마음과 감각기관이 외물(外物)을 응접하는 것을 뜻한다.

7) 안정되고…깊어져서 : 《대학(大學)》에 “마음이 그칠 데를 안 뒤에 안정되고, 안정된 뒤에 고요해지고, 고요해진 뒤에 평안해지고, 평안해진 뒤에 생각이 깊어진다.[知止而後有定; 定而後能靜, 靜而後能安, 安而後能慮]” 하였다. |

| [虛白亭者, 吾友洪兼善所構之亭也. 曷爲扁以虛白? 取南華氏之言也. 不取吾儒而其取乎齊諧, 何居? 言雖不同而意無不同也. 其所謂同者何? 虛靈不昧而能具衆理, 室虛生明而吉祥來止; 言雖殊而意則同也. 然則何不曰明而曰白? 虛則光, 光而生明; 明與白一般, 而白是明之極也. 以室之虛白而施之外亭, 可乎? 亭在南山之麓, 跨雲松之杪, 北瞰城郭, 闤闠擧集眼底; 東望郊門, 數十里莽然蒼然. 其勢高闊, 光景無窮; 其受虛白之名, 無乃名實不孚乎! 睽彼空闋, 光輝入來, 湛然明朗, 塵垢不止, 而外物不得與之相攖者, 室之虛明也; 天光下屬, 地氣上騰, 半夜沆瀣, 平朝淸明之氣如雲非霧, 浮動於空濛中者, 亭之虛白也. 蓋吾之心, 旣虛而能白, 則在室在亭, 奚擇? 人有問之者曰: “亭之虛白, 誠美矣; 子之贊揚亦是矣. 然空濛旣闢, 日出雲開, 野馬也塵垢也, 生物之以息相吹者, 騈闃羅列而進, 將應接之無暇; 而無乃心馳於外而牿亡浩然之氣乎?” 曰: “否. 吾心之本虛, 萬象亦與之涵虛, 而無損益乎其眞有; 道集虛, 虛而盈, 盈而能實; 吾之心, 卽與天地造化相爲表裏. 然則其虛也非徒虛, 其白也非徒白; 由是而參贊化育, 其功不難矣. 昔, 裨諶謀於野則獲, 在邑則否; 今君之在亭, 不爲六鑑所攘, 不爲機事所惱, 能定靜安慮, 能知所止, 正其心修其身, 施之於齊治平之極; 其爲明德吉祥, 豈不大歟! 然則是亭也, 豈徒樽酒笑談云乎哉! 佔畢諷詠云乎哉! 能守虛白而終至於大全之域, 不遠矣. 磬叔記.] |

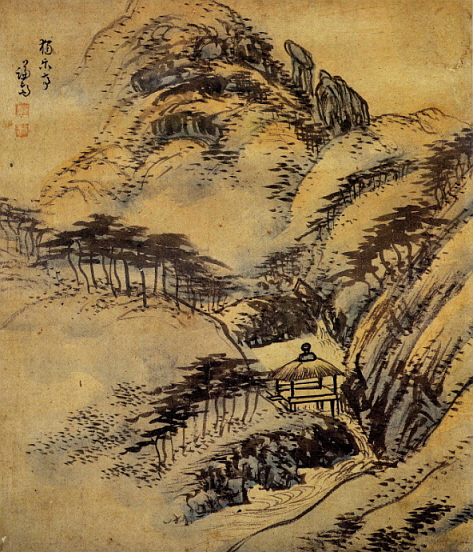

▶ 겸재 정선의 정자 그림 | |