| 발문에 대하여 |

| |||

이 발문은 이수일(李秀一, 1715∼1783)이 증조 이서우의 시문을 엮은 『송파집』을 전사(轉寫)한 후 원고의 편집과 전사 과정을 비감어린 시선으로 쓴 글이다.

발문은 책이 끝나는 장(場)에 놓여 텍스트를 총론, 평가하거나, 특히 편집과 간행 사항 등을 개황한다. 그런 이유로 발문의 구상과 구성이 흔한 도식과 상투로 읽혀지는 것은 그 책의 문학성이나 공공성보다는 가문 의식이 우위에 놓여 있던 당시 출판문화의 특수성과도 관련이 없지 않다. 그러나 『송파집』의 발문을 읽는 우리에게 불가피한 질문이 놓여 있다. 삶이 있었고, 글이 있었고, 그 글을 엮은 사람이 있었다. 그런데 글을 엮고 읽는 자의 목소리는 왜 초조한 어감과 절실한 간구(懇求)를 감추지 못하는가?

이 시는 중국 명나라 때 사진(謝榛)이 마유천(馬柳泉)의 「자식을 파는 한탄[賣子歎]」을 두고 ‘한번 읽으면 낯빛이 숙연해지고, 두 번 읽으면 눈물을 떨구고, 세 번 읽으면 창자가 끊길 듯하다[一讀則改容,再讀則下淚, 三讀則斷腸矣]’고 한 시평(詩評)을 그대로 적용해도 좋을 만큼 아린 시대를 증명한다. 필자에게는 이 한 편의 시만으로도 그가 시인인 이유가 충분하였다.

아울러 당시 일서(逸書)로 알려져 있던 그의 문집을 찾아 서툴게나마 읽는 유일한 독자일 것만 같던 이수일의 전언(傳言)에 드러난 이면을 찾아 문집의 유전(遺傳)이 긴박했던 이유를 찾아야 했다.

다만, 강박이 정리하여 둔 『송파집』을 상주로 낙향한 증손 이수일이 인근의 선비들의 도움을 받아 문집을 몇 부 필사해 둔 것이 지금까지 전하고 있다. 상주에 거주하던 친우 이승연(李承延)이 순흥(順興)으로 후사를 구하러 떠나가는 이수일에게 준 글(『강재유고(剛齋遺稿)』 「순흥으로 후사를 구하러 가는 이수일(자:문실)을 전송하며 쓴 글[送李文實秀一之順興求嗣序]」)에도 이러한 저간의 사정이 상세히 기록되어 있다.

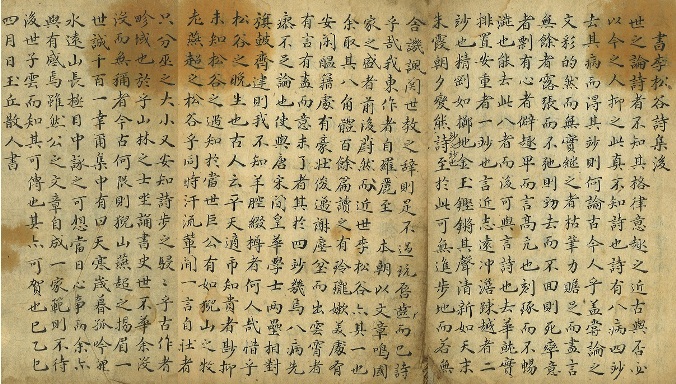

▶ 권말(卷末)에 발문으로 실린 옥구산인(玉丘散人: 미상)의 「이송곡의 시집 뒤에 쓰다(書李松谷詩集後)」

또 다른 선본(選本) 『송파집초』에 실린 발문에는 이서우의 율시에 ‘영롱하여 어여쁜 곳, 평안하고 한가하여 온화한 곳, 호방하고 장대하며 기품이 뛰어나 세속을 떠나 있는 곳, 말은 끝났으나 의미가 다하지 않은 곳’ 등의 네 가지 오묘한 풍격이 있다고 말하고 있다. 그가 왜 시인인지를 웅변해 주고 있다. 이 책의 편집 목적이 시인으로서의 저자를 증언하고 이에 대한 충분한 가치를 부여하는데 집중되어 있어, 이에 대한 시각과 논점이 이 발문의 문면에 드러나 도록 한 것이다. 이처럼 발문은 책의 간행 목적과 역할에 따라 편집자가 보는 책과 저자의 위상을 확인하는 방편이기도 하다.

결국 발문은 문집의 유전과 간행에 대한 개괄적 상황을 말해 주는 한편, 그 문집에 도래할 독자들을 향해 가치를 부여해 준다.

*이상(李 |

|

'고전포럼 > 고전명구.산문' 카테고리의 다른 글

| [고전산문] 퇴계 선생의 미니멀 라이프(minimal life) (0) | 2017.12.02 |

|---|---|

| [고전명구] 외정(外征)과 내치(內治) (0) | 2017.12.02 |

| [고전명구] 해서는 안 될 막말 [공모전 당선작] (0) | 2017.12.02 |

| [고전산문] 부도(不道)죄 소고(小考) (0) | 2017.12.02 |

| [고전명구] 수령이 두려워해야 할 것은? (0) | 2017.12.02 |