|

|

소재지 : 경기도 구리시 인창동 62번지 {東九陵 소재} 소재지 : 경기도 구리시 인창동 62번지 {東九陵 소재}

사 적 : 제 193 호 사 적 : 제 193 호

穆陵의 특징 穆陵의 특징

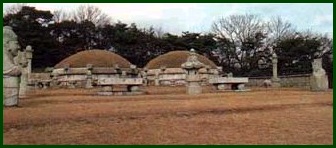

: 宣祖(이균; 1552-1608, 재위 41년)와 비(妃) 의인왕후 박씨(懿仁王后 朴氏; 1555-1600), 계비(繼妃) 인목왕후 김씨(仁穆王后金氏; 1584-1632)의 목릉은 세 개의 능이 왼쪽부터 선조, 의인왕후, 인목왕후의 순으로 동원이강(同原異岡)의 형식에서 변형된 형태로 조성되었고, 동구릉(東九陵)의 가장 안쪽에 위치하고 있는데, 아쉽게도 현재 수목보호를 위해 관람을 제한해서 공개하고 있지 않습니다.

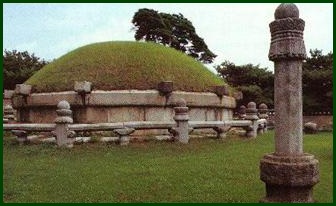

선조의 능은 봉분(封墳)에 구름 문양[운채(雲彩)]과 십이지신상(十二支神像)이 조각된 병풍석(屛風石)이 설치되어 있고 난간석(欄干石)과 기타 석물(石物)들이 전통의 양식으로 조성되어 있으나, 전란(戰亂)의 폐해(弊害) 후에 제작되어서 그런지 조형미(造形美)는 떨어지고 있습니다.

처음 선조의 목릉은 건원릉 서쪽 산기슭에 정해졌는데, 불길(不吉)하고 습기가 있다는 원주목사(原州牧使)의 상소로 위치를 이동해 현 위치에 의인왕후릉과 함께 자리잡습니다.

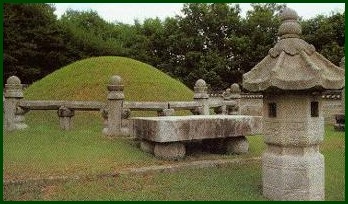

두 번째 의인왕후릉은 병풍석(屛風石)은 없이 난간석(欄干石)만이 설치되었고 특이한 점은 장명등(長明燈)과 망주석(望柱石)의 줄기에 꽃무늬[화문(花紋)]가 처음으로 새겨져 있는데, 이후 후대(後代)의 능까지 계속 이어지게 됩니다. 의인왕후릉 역시 처음에는 경기도 포천 지역에 유릉(裕陵)이라 묘호를 정해 조성했다가, 선조의 능과 함께 현 위치로 옮겨와 모시게 됩니다.

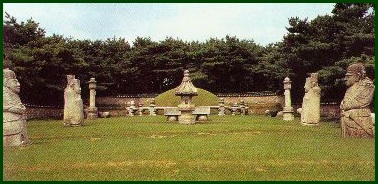

세 번째 인목왕후능은 앞의 두 능에 비해 조금 뒤에 조성되어서 그런지 어느 정도 조형미를 갖추고 있습니다. 봉분(封墳)에는 역시 병풍석(屛風石)은 생략되었고 난간석(欄干石)만을 설치하고 있습니다.

宣祖代의 사료 宣祖代의 사료

|

연도 |

재위 |

사 료(史料) |

|

연도 |

재위 |

사 료(史料) |

|

1568 |

1년 |

12월, 이황 <성학십도(聖學十圖)> 올림 |

1592 |

25년 |

4월, 신립 충주 전사, 왕 서행(西行) |

|

1569 |

2년 |

8월, 이이<동호문답(東湖問答)>올림 |

5월, 한양 함락, 6월, 평양 함락 |

|

1570 |

3년 |

12월, 이황(李滉) 죽음{1501- } |

7월, 한산도(閑山島) 대첩(大捷) |

|

1571 |

4년 |

4월, <명종실록(明宗實錄)> 인쇄 |

1593 |

26년 |

2월, 권율 행주대첩(幸州大捷) |

|

1573 |

6년 |

12월, 교서관(校書館)에서 <향약(鄕約)>을 간행 |

8월, 이순신 삼도수군통제사 됨 |

|

1574 |

7년 |

7월, 김효원 이조전랑(吏曹銓郞) 됨 |

10월, 환도(還都)함 |

|

10월, 예안에 도산서원(陶山書院) 둠 |

1594 |

27년 |

2월, 훈련도감(訓鍊都鑑) 설치 |

|

1575 |

8년 |

1월, 명종비[인순왕후]승하{1532-} |

12월, 속오군(束五軍) 편성함 |

|

7월, 심의겸.김효원 파당으로 동서 당론이 분열됨 |

1597 |

30년 |

1월, 정유재란(丁酉再亂) 일어남 |

|

1577 |

10년 |

12월, 이이 고산구곡가(高山九曲歌)지음 |

1월, 원균 경상우수사 겸 통제사 됨 |

|

1584 |

17년 |

1월, 이이(李珥) 죽음{1536- } |

1598 |

31년 |

11월, 노량에서 이순신 적의 수군을 대파하고 전사 |

|

1588 |

21년 |

12월, 일본 통신사(通信使)를 보낼 것 요구 |

11월, 왜군 총철퇴, 왜란 끝남 |

|

1589 |

22년 |

10월, 정여립 모반하여 자결함 |

1602 |

35년 |

7월, 문묘(文廟) 대성전(大成殿) 이룩 |

|

1591 |

24년 |

2년, 이순신 전라좌도수사(水使) 됨 |

1605 |

38년 |

3월, 홀란온 야인 동관(潼關)에 침입 |

|

1592 |

25년 |

4월, 임진왜란(壬辰倭亂) 일어남 |

1608 |

41년 |

2월, 왕 승하{1552- }, 광해군 즉위 |

뒷 이야기 뒷 이야기

: 선조(宣祖)는 중종(中宗)의 후궁 창빈(昌嬪) 안씨(安氏)의 아들인 덕흥부원군(德興大院君)의 셋째 아들로 태어나 명종(明宗)의 사랑을 받다가 명종 승하후 후사(後嗣)가 없어 명종비(明宗妃)인 인순왕후(仁順王后)에 의해 1567년 조선(朝鮮) 제14대 왕으로 즉위(卽位)했습니다.

즉위 초에 이황(李滉), 이이(李珥) 등 인재를 등용하고 유학(儒學)을 장려하였으나, 조선 최대의 전란(戰亂)인 7년간의 임진(壬辰). 정유(丁酉) 왜란(倭亂)을 겪고 국토가 유린(蹂躪)되고 문화재(文化財)가 소실(燒失)되는 피해를 입어 복구작업에 많은 힘을 기울였지만 큰 성과를 얻지는 못했습니다.

또한 선조대(宣祖代)는 조선 중기의 정치 개념을 대변하는 붕당정치(朋黨政治)가 시작된 시기입니다. 일제(日帝)의 식민사관(植民史觀)에 의해 패배주의적 민족성(民族性)을 날조한 당파싸움으로 잘못 평가되어온 붕당정치는 동인(東人)과 서인(西人) 그리고 남인(南人)과 북인(北人) 또한 노론(老論)과 소론(小論) 등으로 붕당이 나뉘지만, 이는 네 차례의 사화(士禍)을 겪은 후에 재야(在野)에서 서원(書院) 건립 등으로 세력을 확대한 사림(士林)들이 중앙에 진출하면서 새로운 이념으로 조선 정치의 구심(求心)을 잡게 되었고 중앙과 지방이 혼합된 형태의 정치 구조가 완성된 것입니다. 이는 결국 정치의 기반이 지방 중소지주층(中小地主層)까지 확대된 형태이기에 이러한 세력들이 서로 견제하면서 발전해 나간 오히려 일당(一黨)의 독재(獨裁)가 아닌 붕당(朋黨)의 민주적인(?) 정치형태로의 진보였던 것으로 평가해야 할 것입니다.

<의인왕후 약사(略史)> <의인왕후 약사(略史)>

1555년[명종 10년] 반성부원군(潘城府院君) 박응순(朴應順)의 딸로 태어난 의인왕후는 1569년에 왕비에 책봉되어 가례(嘉禮)를 행하였고 소생(所生)이 없이 1600년(선조 33년) 46세의 나이로 승하(昇遐)해 재론 끝에 건원릉(健元陵) 동쪽 목릉(穆陵)의 세 능 가운데 첫 번째로 안장되었습니다.

<인목왕후 약사(略史)> <인목왕후 약사(略史)>

인조대(仁祖代)까지 생존해 인목대비(仁穆大妃)의 호칭이 친근한 인목왕후는 선조의 계비(繼妃)로 연흥부원군(延興府院君) 김제남(金悌男)의 딸로 1584년(선조 17년)에 태어났습니다. 1602년 선조의 계비로 책봉되어 1606년 선조의 유일한 적통(嫡統)인 영창대군(永昌大君)을 낳았으나 광해군(光海君) 즉위 후에 영창대군과 김제남은 피살되고 인목대비 역시 서궁(西宮)에 유폐되었다가 인조반정(仁祖反正)을 계기로 복위하여 왕대비에 오르게 되고 1632년(인조 10년) 48세의 나이로 승하해 목릉(穆陵)의 세 번째 능으로 안장되었습니다.

인목왕후는 글씨에도 능해 금강산 유점사(楡岾寺)에 인목왕후의 어필(御筆)인 [보문경(普門經)] 일부가 전해오고 있습니다.

|

![]()

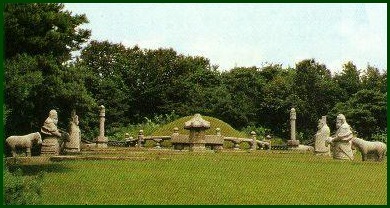

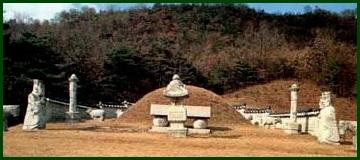

왕자군의 예우로 조성되었기에 곡장(曲墻)과 상석(上石), 장명등(長明燈), 망주석(望柱石), 문인석(文人石) 만으로 조촐하게 설치했지만, 그 보다는 폐위된 왕이었기에 봉분 앞의 비석 전면의 "연산군지묘(燕山君之墓)"라는 비명과 봉분을 호위하고 있는 문인석의 얼굴 모습에서 왠지 모르게 애처로움이 느껴집니다. 더욱이 길 건너편에 조성된 세종의 셋째 딸 정의공주묘역보다 더 협소한 크기를 보면 그 안타까움은 더 커집니다.

왕자군의 예우로 조성되었기에 곡장(曲墻)과 상석(上石), 장명등(長明燈), 망주석(望柱石), 문인석(文人石) 만으로 조촐하게 설치했지만, 그 보다는 폐위된 왕이었기에 봉분 앞의 비석 전면의 "연산군지묘(燕山君之墓)"라는 비명과 봉분을 호위하고 있는 문인석의 얼굴 모습에서 왠지 모르게 애처로움이 느껴집니다. 더욱이 길 건너편에 조성된 세종의 셋째 딸 정의공주묘역보다 더 협소한 크기를 보면 그 안타까움은 더 커집니다.