|

|

소재지 : 경기도 여주군 능서면 왕대리 산83 소재지 : 경기도 여주군 능서면 왕대리 산83

사 적 : 제 195 호 사 적 : 제 195 호

英陵의 특징 英陵의 특징

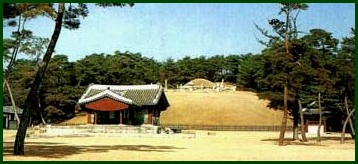

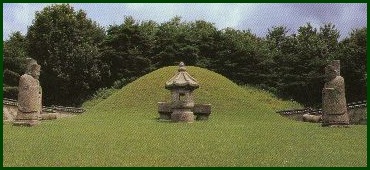

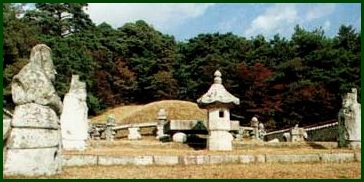

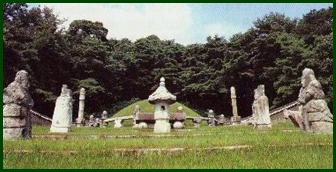

세종(이도:1397-1450, 재위32년)과 소헌왕후 심씨(昭憲王后 沈氏:1395-1446)의 영릉은 본래 소헌왕후 승하{세종 28년} 후 태종의 헌릉(獻陵) 영내에 하나의 봉분(封墳)에

석실(石室)을 둘로 하는 합장(合葬) 형태의 동릉이실(同陵異室)로 조성하고 세종이

승하하자 합장하였습니다. 그러다가 세조(世祖) 대에 천장(遷葬)의 논의를 하고 결국

예종(睿宗) 1년(1469년)에 경기도 여주(驪州)로 천장(遷葬)하여 단릉(單陵)의 합장(合葬) 형태로 만들었는데, 세조(世祖)의 광릉(光陵) 제도를 따라 석실(石室)과

병풍석(屛風石)은 쓰지 않았습니다.

초기 영릉의 석조물(石造物)들은 그대로 매장(埋葬)되었는데, 이 때 신도비(神道碑)도 함께 묻고는 여주의 새 능에는 신도비를 세우지 않았습니다. 그 이유는 임금의 자취는 국사(國事)에 실려 있기 때문이라 했고, 이는 5대 문종(文宗) 때부터 왕릉에 신도비를

세우지 않았던 일로 인한 것입니다.

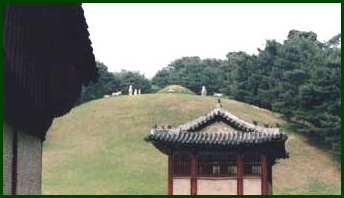

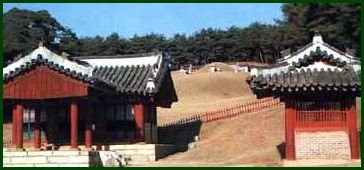

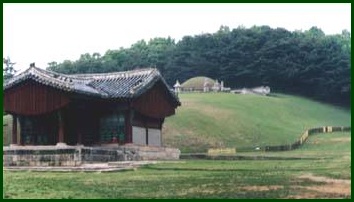

영릉의 능원(陵原) 구조는 봉분(封墳)에 병풍석(屛風石)을 두르지 않고 난간석(欄干石)만 두른 단릉(單陵)으로 상석(床石)이 두 개 놓여 합장릉(合葬陵)임을 알 수 있습니다. 또한 정자각(丁字閣) 왼쪽에는 수라간(水刺間)이 있어 제사 때에 제물(祭物)을 준비하는 곳으로 활용되었습니다. 아울러 바로 인접한 곳에 17대 효종(孝宗)과 인선왕후

장씨(仁宣王后張氏)를 모신 영릉(寧陵)이 자리잡고 있습니다.

世宗代의 사료(史料) 世宗代의 사료(史料)

|

연도 |

재위 |

사 료(史料) |

|

연도 |

재위 |

사 료(史料) |

|

1419 |

1년 |

6월, 삼군도체찰사 이종무 쓰시마정벌 |

1443 |

25년 |

4월, 세자에게 정사를 섭행 시킴 |

|

9월, 정종(定宗) 승하{1357- } |

12월, 훈민정음(訓民正音) 창제 |

|

1422 |

4년 |

5월, 태종(太宗) 승하{1367- } |

1445 |

27년 |

11월, 실록(實錄)을 충주, 전주, 성주(星州)의 삼고(三庫)에 분장시킴 |

|

1423 |

5년 |

2월, 남산에 봉화대(烽火臺) 설치 |

|

1424 |

6년 |

9월, 조선통보(朝鮮通寶) 주조 |

1446 |

28년 |

10월, 공문서에훈민정음 사용 |

|

1426 |

8년 |

8월, 춘추관<정종실록(定宗實錄)>완성 |

12월, 이과(吏科),사전(史典) 등 시험에 훈민정음 시험과목화 함 |

|

1431 |

10년 |

춘추관 <태종실록(太宗實錄)> 완성 |

|

1434 |

16년 |

7월, 신활자 갑인자(甲寅字) 주조 |

1448 |

30년 |

7월, 성균관생 및 오부학당 생도 등이 불당 건립에 반대하여 동맹휴학함 |

|

1437 |

19년 |

1월, 흉년으로 도적 성행-관리봉록삭감 |

|

1440 |

22년 |

2월, 남녀 성혼기 정함(남16,여14이상) |

1450 |

32년 |

2월, 세종 승하{1397- }, 왕세자(文宗) 즉위

* 독일 구텐베르크 활자인쇄술 창안 |

|

1441 |

23년 |

8월, 측우기(測雨器)비치,양수표 세움 |

뒷 이야기 뒷 이야기

32년간 재위(在位)했던 세종의 업적에 대한 평가는 재론(再論)의 여지가 없을 정도로

역대 임금 가운데 가장 많은 사람들에게 자세하게 알려져 있습니다.

특히 <세종실록(世宗實錄)>에 수록된 방대한 치적을 살펴보면 다른 실록에서는 볼 수 없는 '지(志)'의 수록을 통해 당대의 완비된 문물(文物) 제도를 엿볼 수 있습니다.

의례(儀禮)에 관한 {오례(五禮)}, 아악(雅樂)에 관한 {악(樂)}, 역사 인문을 망라한

지리서인 {지리지(地理志)}, 천문(天文)에 관한 {칠정산(七政算)} 내외편 등 당시의

다양한 분야의 연구 업적이 얼마나 방대한가를 여실히 보여주고 있습니다.

세종과 소헌왕후의 슬하에는 문종(文宗), 수양<세조(世祖)>, 안평, 임영, 광평, 금성,

평원, 영응대군의 8남과 정소, 정의공주의 2녀를 두었습니다. 수많은 치적을 이룬 성군(聖君)으로 일컫는 세종과는 달리 왕비 소헌왕후는 영의정을 지낸 부친 청천부원군(靑川府院君) 심온(沈溫)이 태종에 의해 사사(賜死)되는 비운을 겪고, 세종 14년[1432년]에야 왕비로 개봉(改封)됩니다. 또한 자신 두 아들이 먼저 세상을 떠나는 등 다소 불우한 일생을 마쳤습니다.[세종 28년]

영릉의 원찰(願刹)인 신륵사(神勒寺)는 신라 진평왕 때 원효대사(元曉大師)가 창건했다고 전해오는데, 여주로 영릉을 옮긴 후에 원찰로 삼아 보은사(報恩寺)로 개칭했지만

성리학(性理學)의 영향으로 원찰(願刹)제도가 사라져 본래의

신륵사로 돌아오게 되었습니다 |

![]()

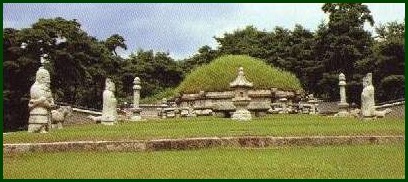

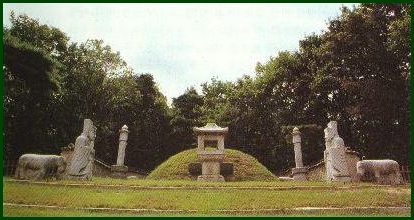

덕종의 능은 세자(世子) 신분으로 승하했기 때문에 세조(世祖)의 평소 소신인 간략한 장례로 인해 봉분에 병풍석(屛風石), 난간석(欄干石), 무인석(武人石) 등도 없이 대군묘(大君墓) 형식으로 간략하게 조성되어 이후의 추존(追尊)된 능의 전례를 삼게 됩니다. 그러나 소혜왕후의 능은 생전에 덕종 추존과 함께 왕비(王妃)로 추숭(追崇)되었고, 예종(睿宗)보다 뒤에 승하했기 때문에 예종의

덕종의 능은 세자(世子) 신분으로 승하했기 때문에 세조(世祖)의 평소 소신인 간략한 장례로 인해 봉분에 병풍석(屛風石), 난간석(欄干石), 무인석(武人石) 등도 없이 대군묘(大君墓) 형식으로 간략하게 조성되어 이후의 추존(追尊)된 능의 전례를 삼게 됩니다. 그러나 소혜왕후의 능은 생전에 덕종 추존과 함께 왕비(王妃)로 추숭(追崇)되었고, 예종(睿宗)보다 뒤에 승하했기 때문에 예종의

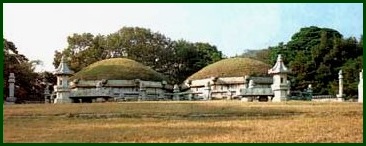

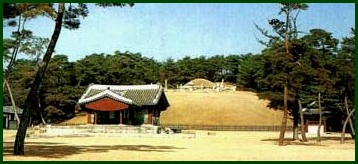

정자각(丁字閣)을 중심으로 좌우 언덕에 세조의 능과 정희왕후의 능이 각각 단릉(單陵)의 형식으로 조성되어 있는데, 전체적으로는 동원이강릉(同原異岡陵)으로 분류할 수 있습니다. 간략한 의례로 백성들의 노동을 줄여야 한다는 세조의 유언대로 봉분(封墳)에 병풍석(屛風石)을 두르지 않았고, 석실(石室)과 석곽(石槨)도 사용하지 않고 회격(灰隔: 관(棺)과 광중(廣中)사이를 석회(石灰)로 다짐)으로 석실, 석곽을 대신했다고 합니다.

정자각(丁字閣)을 중심으로 좌우 언덕에 세조의 능과 정희왕후의 능이 각각 단릉(單陵)의 형식으로 조성되어 있는데, 전체적으로는 동원이강릉(同原異岡陵)으로 분류할 수 있습니다. 간략한 의례로 백성들의 노동을 줄여야 한다는 세조의 유언대로 봉분(封墳)에 병풍석(屛風石)을 두르지 않았고, 석실(石室)과 석곽(石槨)도 사용하지 않고 회격(灰隔: 관(棺)과 광중(廣中)사이를 석회(石灰)로 다짐)으로 석실, 석곽을 대신했다고 합니다.

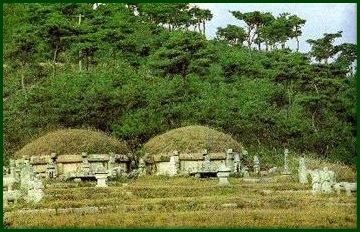

그 이유는 본래 현덕왕후가 세자빈 때(1441년: 세종23년) 단종(端宗)을 출산하고 승하해서 문종(文宗) 즉위년[1450년]에 현덕왕후로 추숭되어 소릉(昭陵)으로 명명되었다가 단종 즉위년[1452년]에 문종과 합장(合葬)되면서 합장릉으로 현릉(顯陵)이 조성되었습니다. 그러나 세조(世祖) 3년[1457년]에 현덕왕후의 집안이 동생이 단종의 복위사건에 연루되어 현덕왕후의 능이 파헤쳐져 세가로 옮겨졌다가 중종(中宗) 8년[1513년]에 복위되어 다시 동원이강릉의 형태를 이루게 된 것이기 때문입니다.

그 이유는 본래 현덕왕후가 세자빈 때(1441년: 세종23년) 단종(端宗)을 출산하고 승하해서 문종(文宗) 즉위년[1450년]에 현덕왕후로 추숭되어 소릉(昭陵)으로 명명되었다가 단종 즉위년[1452년]에 문종과 합장(合葬)되면서 합장릉으로 현릉(顯陵)이 조성되었습니다. 그러나 세조(世祖) 3년[1457년]에 현덕왕후의 집안이 동생이 단종의 복위사건에 연루되어 현덕왕후의 능이 파헤쳐져 세가로 옮겨졌다가 중종(中宗) 8년[1513년]에 복위되어 다시 동원이강릉의 형태를 이루게 된 것이기 때문입니다.